Step 3 – Production

Don’t be afraid of perfection – you won’t achieve it anyway.

Salvador Dali

Are you already shuffling your feet? Now it’s time to get started! – You are recording the content for your podcast. In this step, you’ll get ideas on how to go about it. You’ll also get some ideas for your intro and outro and tips on what to consider legally when podcasting.

To-dos in this step

- Read texts below. Jump in to the headings that seems relevant to you!

- Production of the first episode, the zero number or a trailer.

- Be sure to take a look at step 3A. !!!!!!!!!

- Send audio as MP3 to brigitte@audiobeitraege.de and receive feedback within four days.

Intro and outro

In the last step, you learned how to produce your podcast episodes from a purely technical point of view. You know the audio editing software Audacity and have already made a first recording.

Now it’s time to produce your own content, design ist and record it.

Because intro and outro are the frame of your episodes, we start with them.

An intro is the introduction to a piece of music, text, video or audio; analogously/likewise the term outro stands for the conclusion. The main characteristic of intro and outro is the recognition value. In terms of style, the intro and outro should fit your podcast; a length of 20 seconds is perfectly adequate. It is particularly good for the intro to be short and to the point.

Recognition

When we hear the opening title of our favorite TV series, we immediately recognize what’s coming, get tuned in and ar already looking forward. It’s the same with podcast episode. Many things, can serve as recognition cues:

A special music you put at the beginning of each episode, or a special greeting.

Some podcasts start directly with the topic of the episode. At the beginning they put an interesting original sound of the following content, maybe a part from the following interview. This part should be not too long and then you have to give the information where the listeners are. Don’t make a riddle of this but an exiting start.

Few podcasts do without the music, but Isabel Garcia’s podcast „Anyone can talk well“ (a german podcast, „Gut reden kann jeder“) does just that. However, in my opinion her voice is also music. List to the episode Feedback ohne Feedback-Burgers.

The outro can also be made distinctive. Jump to the end of podcasts and listen to the different endings. A musical accent or an unusual farewell phrase can also become your trademark.

Listen to podcasts ans focus your attention to the different intros and outros. Pay attention to the length as well. I I always get the feedback: Less is more!

If you speak your intro yourself, I recommend that you re-record it for each episode or underlay it with music. Because when your voice from the intro meets the voice of the current episode, a difference will always be audible, since the recordings were made in different situations. Music in between makes this difference in sound disappear.

If you produce a professional intro/outro with a professional narrator, make sure that your recording of the content is well dubbed (you should always do this) and of good quality so that there is no drop in quality after the intro.

Achtung Aufnahme! Frei sprechen oder Manuskript erstellen?

Ob Sie frei sprechen oder sich ein Manuskript erstellen, liegt ganz bei Ihnen. Ich arbeite lieber mit einem Manuskript, da ich gerne schreibend über die Inhalte nachdenke.

Eine Stichwortliste, die die Inhalte ihrer Episode aufführt und ihnen einen roten Faden vorgibt, reicht allerdings vielen Podcaster*innen aus. Manche arbeiten auch mit Mind-Maps oder anderen Hilfsmitteln. Eine gute Möglichkeit ist, nur die Fragen, die Sie in Ihrer Folge beantworten möchten, zu notieren. Diese können Sie dann laut lesen und beantworten. Das bringt Sie gut in eine ansprechende Haltung, und die Fragen entfernen Sie bei der Bearbeitung oder lassen Sie, wie eine Art Zwischenüberschrift, stehen.

Auch zum freien Sprechen gehört eine Vorbereitung. Schreiben Sie sich neben den Stichworten unbedingt wichtige Fakten auf. Auch Aspekte, die Sie auf keinen Fall vergessen wollen, sollten Sie im Vorfeld notieren.

Wenn Sie sich ein Manuskript erstellen und dann vom ihm ablesen, versuchen Sie, nicht zu sehr am Text zu kleben. Die Augen sollten immer schon einige Worte weiter sein. Das wird Ihnen nicht schwer fallen, da Sie Ihren Text ja kennen, und vermutlich werden Sie ihn fast frei sprechen können.

Probieren Sie aus, was Ihnen liegt, nehmen Sie sich vor dem Mikrofon etwas Zeit dafür. Und schauen Sie sich das Modul 3A, Sprechkompetenz für Podcaster*innen, von Silke Volkmann an.

Schreiben fürs Hören ist Schreiben fürs Sprechen

Beim Schreiben eines Manuskriptes sollten Sie die Regeln fürs Schreiben fürs Hören berücksichtigen. Denn Lesen unterscheidet sich sehr vom Hören. Beim Lesen können wir selbst das Lesetempo bestimmen, wir können Sätze nochmal lesen oder schnell im Text zurückblättern. Den Hörer*innen fehlt dagegen jede Art von visueller Orientierung, wie Grafiken oder Bilder, Überschriften und Fettgedrucktes, Absätze und Satzzeichen.

Wenn die*der Hörer*in dem Inhalt eines Hörbeitrags nicht mehr folgen kann, steigt er*sie aus. Lauschen Sie einem Hörbuch oder einem Podcast, können Sie im Prinzip „zurückspulen“, den Beitrag noch mal hören –aber mal ehrlich, wie oft macht man das? Und ist es nicht schöner, alles in einem Guss aufzunehmen und dabei auch gleich zu verstehen?

Daher gilt beim Schreiben fürs Hören: Jeder Satz soll so geschrieben sein, dass man ihn auf Anhieb versteht!

Die Grundsätze, die man beim Schreiben fürs Hören beachten kann, orientieren sich stark an der gesprochenen Sprache.

- Verben

Benutzen Sie, wo immer es geht, Verben und ersetzen Sie Substantive durch Verben.

Gegen den entfesselten Finanzmarktkapitalismus forderten die Delegierten eine Neugestaltung der Regulierung.

Besser: Gegen den entfesselten Finanzmarktkapitalismus fordern die Delegierten, die Regeln neu zu gestalten.

Worte wie Klärung, Unterzeichnung, Herstellung sind reinster Nominalstil. Sie machen einen Text – auch einen Text, der zum Lesen geschrieben wurde – schwerfällig und erinnern an Amtssprache.Der Nominalstil kann übrigens auch verschleiernd wirken: Wenn man ein Verb substantiviert, muss man nicht mehr sagen, wer etwas tut.

Verben nach vorne! Und besonders bei Verbformen mit sein oder haben oder trennbaren Verben sollte man den*die Hörer*in nicht zu lange im Ungewissen lassen, was denn nun eigentlich geschieht.

Gestern Abend, es wurde schon langsam dunkel, habe ich, in Begleitung meines Hundes auf dem Weg zum Supermarkt …

Ich fuhr, als ich gestern mit dem Fahrrad unterwegs war und mir jemand ohne Licht entgegenkam, … fast den Poller um.

Alternative: Ich fuhr gestern fast den Poller um, als …

Benutzen Sie Aktiv statt Passiv

Wenn Sie alle Protagonist*innen benennen und nicht nur einen Vorgang oder einen Zustand beschreiben wollen, ist das Aktiv die bessere Wahl.

Die Herde wurde vom Bauern auf die Straße getrieben.

Besser:

Der Bauer hat die Herde auf die Straße getrieben.

Wie beim Nominalstil kann auch das Passiv insofern verschleiernd wirken, als dass nicht alle Protagonist*innen genannt werden müssen:

Die Demonstrierenden wurden (von der Polizei, dem Militär, …) in die Ecke gedrängt.

Das Passiv, die Leidensform, sollten Sie nur nutzen, wenn tatsächlich etwas „erlitten“ wird. Ansonsten ist es sprachlich ungenau. Im oben genannten Beispiel ist es vielleicht nicht wichtig, wer die Schafe auf die Straße treibt, doch wie sieht es aus, wenn Demonstranten in die Enge getrieben werden?

- Satzbau

Ein weiterer wichtiger Grundsatz beim Schreiben fürs Hören betrifft den Satzbau.

Bilden Sie kurze Sätze. Für jeden neuen Gedanken, für jede neue Information reservieren Sie einen eigenen Satz.

Entwickeln Sie Ihre Gedanken schrittweise, ohne etwas vorwegzunehmen oder einzuschieben.

Der*die Hörer*in braucht zuerst die Hauptinformation, um dann das Folgende Schritt für Schritt verstehen zu können. Je komplexer eine Sache ist, umso wichtiger ist diese Regel.

Variieren Sie den Satzbau. Subjekt – Verb – Zeit – Ort – Objekt ist die häufigste Reihenfolge. Sies wirkt auf Dauer einschläfernd und jede Abweichung von dieser Abfolge widerspricht der Erwartung der Hörer*innen und weckt die Aufmerksamkeit.

Unvollständige Sätze sind durchaus legitim. Auch in unserer Alltagssprache nutzen wir sie häufig, beispielsweise wenn wir einem Satz nur eine kurze Information anhängen. Und Schreiben fürs Hören ist Schreiben fürs Sprechen!

- Adverbien und Konjunktionen

Benutzen Sie Adverbien und Konjunktionen.

Wörter wie dort, hier, dagegen, trotzdem, auch, denn, während, weil, obwohl, und, ohne dass verknüpfen den Text, stellen Zusammenhänge dar oder unterstreichen sie. In Lesetexten sind diese oft verpönt, hier willkommen!

- Textaufbau

Schon bei der Gestaltung Ihres Textkonzepts können Sie die Besonderheiten des Hörens berücksichtigen. Was für den Satzbau gilt, nämlich Gedanken schrittweise zu entwickeln, gilt natürlich auch für den ganzen Textaufbau. Lassen Sie Ihre Hörer*innen wissen, was sie erwartet und geben Sie ihnen die Orientierung, die sie auch bei einem Lesetext erfahren.

Formulieren Sie eingangs einen kurzen Überblick über die anschließenden Themen:

Heute möchte ich Ihnen die drei wichtigsten Regeln beim Schreiben fürs Hören vorstellen.Diese kleine Einleitung kann auch so spannendgeschrieben werden, dass sie als „Earcatcher“ dient und die Hörer*innen neugierig macht auf das Kommende.

Im Verlauf des Textes sollten Sie öfters sagen, wo Sie gerade sind:

Die zweite Regel lautet …

Und als letztes …So wissen die Hörer*innen immer, was noch kommt, und können sich orientieren. Haben Sie keine Hemmungen vor Wiederholungen und kleinen Zusammenfassungen zwischendurch, beides ist wünschenswert.

- Redundanz

Viele der bisher genannten Grundsätze gelten für alle Arten von Texten. Das ist bei diesem Punkt nicht unbedingt so.

In der Schule habe ich noch gelernt, dass ein Begriff in einem guten Aufsatz nicht zweimal nacheinander auftauchen soll und habe verzweifelt nach einem Synonym gesucht. Das gilt heute nicht mehr unbedingt für gute Texte, und beim Schreiben fürs Hören gilt es gar nicht. Ganz im Gegenteil!

Wiederholungen erleichtern den Hörer*innen, dem Beitrag zu folgen – Synonyme verwirren eher. Wenn Sie in einem Satz von „Abgeordneten“ sprechen, dann bleiben Sie dabei und sagen nicht im nächsten Satz „Delegierte“, „Parlamentarierinnen“ oder „Volksvertreter“.

Das Gleiche gilt für Zusammenfassungen – die Zusammenfassung und das Fazit am Ende einer Sinneinheit strukturiert Ihren Text, besonders wenn es um komplexe Inhalte geht.

Also: Nicht Abwechslung, sondern Wiederholung schafft in diesem Fall Orientierung und Klarheit!

- Verständlichkeit und Klarheit

Gehen Sie vorsichtig mit Zahlen um, sagen Sie besser „Ein gutes Drittel“ statt „34,7 Prozent“ und „Knapp 10 Prozent“ statt „9,8 Prozent“.

Und vermeiden Sie Fremdwörter und Euphemismen.

- Kopfkino

Versuchen Sie, treffende Worte zu finden, die bei Ihren Hörer*innen Bilder im Kopf entstehen lassen. Die „Kuh“ ist dem „Nutztier“ immer vorzuziehen und suchen Sie nach aktiven und präzisen Verben, da diese mehr Bereiche in den Gehirnen Ihrer Hörer*innen aktivieren als statische Verben.

Zum Beispiel: Darstellen, beinhalten oder erfolgen bringen nicht unbedingt Leben in Ihren Text. Rennen, wachsen, freuen oder lachen hingegen schon.

Zusammengefasst:

Bedenken Sie beim Schreiben fürs Hören die Unterschiede zwischen Lesen und Hören: Die Hörer*innen können nicht im Text zurückspringen, sie haben keinen ständigen Überblick über den Text und seine Gliederung vor sich. Versuchen Sie, treffende Worte zu finden, die bei Ihren Hörer*innen Bilder im Kopf entstehen lassen.

Das Textanalyse-Tool kann Ihnen hierbei eine Hilfe sein. Es analysiert Texte, zählt Wörter und Silben und vieles mehr. Die Arbeit mit diesem Online-Tool sensibilisiert Sie und wird dann schnell überflüssig.

Und lesen Sie Ihren Text beim Schreiben laut mit. Dann merken Sie am besten, wo es Ihnen leicht über die Lippen geht und wo es noch hakt.

Der Vorteil der Manuskripterstellung ist auch, dass Sie Ihren Podcast auch in Textform vorliegen haben. Sie könnten die Folgen also auch komplett als Text auf Ihrem Blog veröffentlichen, sie später in Buchform herausbringen oder einfach Passagen für die Shownotes oder Posts zur Vermarktung des Podcasts nutzen.

Das Interview

Interviews sind im Journalismus eine unverzichtbare Methode der Recherche, und ihre Ergebnisse fließen in Berichte, Kommentare und Ähnliches als Informationen ein. Das Interview gehört dann zur Vorarbeit des journalistischen Produkts.

Das Interview ist aber auch als journalistische Darstellungsform selbst das Produkt – um diese Form des Interviews geht es hier. In ihm liegt sowohl ein Informations- als auch ein Unterhaltungswert.

Die Möglichkeiten eines Interviews können in einem Hörmedium wie dem Podcast besonders gut genutzt werden. Denn das Interview in der Zeitung kann in seiner abgedruckter Form nicht die Informationen vermitteln, die durch Stimme, Tonlage, Stil und andere Elemente transportiert werden. Durch Bilder, wie im Fernsehen oder in einem Videopodcast, werden die Informationen auf der einen Seite vielleicht vollständiger, auf der anderen Seite können die visuellen Eindrücke aber von den Aussagen im Interview ablenken.

Und wie führt man nun ein Interview, damit es interessante Informationen transportiert und auch noch unterhaltend ist?

Sie sind zu dritt!

Machen Sie sich bewusst, dass Sie bei einem Interview immer mindestens zu dritt sind. Ihr*Ihre Interviewpartner*in, Sie und der+die Hörer*in!

Der*die Interviewte ist die Hauptperson. Sie haben die Funktion des Mittlers oder der Mittlerin. Das heißt, Sie sollten sich zurücknehmen. Kommentare oder Ihre Meinung sind im Interview erstmal nicht gefragt. Sie können das natürlich machen, doch dann wird aus dem Interview eher ein Gespräch oder eine Diskussion mit gleichberechtigten Partner*innen. Im Interview halten Sie sich zurück und konzentrieren sich darauf, möglichst viele umfassende und aufschlussreiche Informationen für Ihre Hörer*innen zu bekommen.

Drei Interviewtypen werden unterschieden:

- Das Interview zur Sache will Informationen über Fakten vermitteln.

- Das Meinungsinterview vermittelt die Meinung der*des Befragten über einen bestimmten Vorgang oder eine Situation.

- Das Interview zur Person liefert Informationen über die befragte Person.

Diese Typen lassen sich selten so stark voneinander abgrenzen, doch ist es hilfreich sich im Vorfeld immer die Frage zu stellen: „Welche Informationen will ich vermitteln?“, denn danach richtet sich die Vorbereitung.

Tipp:

Geben Sie beim Interview niemals das Mikrofon aus der Hand. Und bewährt hat sich eine Sitzkonstellation „über Eck“. Das ist psychologisch besser als der*dem Partner*in frontal gegenüberzusitzen. Außerdem müssen Sie das Mikrofon nicht so weit weg halten.

Heute führen wir Interviews oft online und/oder alle Beteiligten haben ein eigenes Mikrofon in Form eines Headsets oder Ansteckmikrofons.Das räumt allen sehr viel Bewegungsspielraum ein, Sie können so jedoch auch weniger Einfluß auf das Gespräch nehmen.

Der Interviewverlauf

Interviews oder Gespräche sind im Podcast eine sehr beliebte Form, um Ihre Inhalte darzustellen und zu vermitteln. Für die Hörer*innen ist es alleine dadurch, dass sie im Prinzip einem Gespräch lauschen, unterhaltsam und lebendig. Bei Solofolgen kann beides eine kleine Herausforderung sein und es gibt auch beim Interview einige Aspekte, die es zu beachten lohnt.

Interviews sind keine schnelle Sache! Wer meint, dass es reicht, nur einen Experten oder eine Expertin einzuladen, mit ihm*ihr etwas zu plaudern , das Ganze aufzuzeichnen und fertig ist die Podcastfolge, der irrt. Ein gutes Gespräch oder Interview zu führen, bedarf vor allem einer guten Vorbereitung.

Sie haben in Ihrem Podcast den Hut auf. Das heißt, Sie haben das Thema bestimmt und wählen den Gast aus, weil Sie einen bestimmten Inhalt vermitteln möchten. Ihr Gast ist im Prinzip nur „Mittel zum Zweck“. Machen Sie sich also als erstes klar, welchen Zweck Ihr Interview haben soll.

Dann formulieren Sie die Fragen, die Sie Ihrem Gegenüber stellen möchten. Dafür ist es notwendig, vorab ein paar Recherchen über das Thema und den Gast anzustellen. Nur so können Sie Ihren Hörer*innen Ihren Gast angemessen vorstellen und sagen, warum Sie ihn*sie in Ihren Podcast eingeladen haben. Und nur, wenn Sie selbst etwas zumThema wissen, können Sie kluge Fragen stellen und nachhaken.

Sie sind in einem Interview oder Gespräch immer mindestens zu dritt, – Sie, Ihr Gast und der*die Hörer*in. Denken Sie bereits bei der Vorbereitung an den*die „unsichtbare*n Dritte*n“, die*den Hörer*in. Was möchte diese Person wissen? Welches Vorwissen können Sie voraussetzen? Wo braucht sie noch eine Zusammenfassung oder Orientierung im Verlauf des Gesprächs? Auch in einem Interview gelten die Besonderheiten des Hörens: Es gibt keine visuelle Orientierung und der Inhalt läuft linear in einem vorgegebenen Tempo, also sorgen Wiederholungen auch im Interview für Verständlichkeit.

Notieren Sie die Fragen schriftlich. Oft fällt uns im Eifer des Gesprächs keine schöne Formulierung ein oder die nötigen Fakten sind uns nicht präsent. Sie können nach dem Trichtermodell vorgehen, welches – wie ein Trichter – weit und offen startet und im Verlauf des Gesprächs immer „spitzer“ wird und mehr ins Detail geht. Doch Sie können den Trichter auch auf den Kopf stellen. Dann starten Sie mit einem Detail und gehen von dort in die Breite.

Sie brauchen ein Beispiel? Ich spreche in meinem Podcast übers Podcasten zum Beispiel häufig mit Podcaster*innen. Mein Ziel und der Zweck der Interviews ist immer, meinen Hörer*innen Podcaster*innen als eine Art „Best Practice“ vorzustellen und Inspirationen für den eigenen Podcast anzubieten, beispielsweise zum Thema Werbung.

Ich könnte ein solches Interview zur Werbung im Podcast mit der Frage beginnen, wie er*sie zum Podcasten gekommen ist und dann immer weiter ins Detail gehen. Hier interessieren mich insbesondere die Details, die den Gast für mich interessant machen im Hinblick auf das Thema Werbung. Der Trichter wäre dann oben weit, ich gehe vom Allgemeinen zum Besonderen. Oder ich starte umgekehrt beim Besonderen mit der Frage: „Wie viele Einnahmen konnten Sie im letzten Jahr durch die Werbung in Ihrem Podcast generieren?“Meine letzte Frage könnte dann lauten: Erzählen Sie mir und meinen Hörer*innen zum Abschluss doch noch, wie Sie zum Podcasten gekommen sind?

Damit Ihnen das Vorbereiten eines Fragenkatalogs leichter fällt, habe ich Ihnen unterschiedliche Fragearten zusammengestellt:

- Die offene Frage wird gerne als Eingangsfrage gestellt. Sie kann viel Zeit kosten und gibt dem*der Interviewpartner*in keine Vorgaben für eine Antwort. Schätzen Sie Ihre*n Interviewpartner*in als Vielsprecher*in ein, könnte diese Frage gerade am Anfang des Gespräches viel Raum einnehmen und die Spannung rausnehmen.

- Die geschlossene Frage spart Zeit und wird verwendet, wenn man das Interview stärker führen will oder auch etwas Tempo in den Dialog bringen möchte.

- Die Alternativfrage gibt alternative Antworten vor und ist eine geschlossene Frage. Der Grad der Geschlossenheit kann stark variieren, da zwei oder mehrere Alternativen angeboten werden können. Im Prinzip ist das schon eine Suggestivfrage, da die Antworten bereits vorweggenommen werden und vielleicht weitere Alternativen nicht mitgedacht werden.

- Die Bestätigungsfrage ist auch eine geschlossene Frage. Sie eignet sich, um zum Beispiel das bisher Gesagte für die Hörer*innen und das eigene Verständnis zusammenzufassen. Denn die Wiederholung sorgt beim Hören für Verständlichkeit.

- Die Gründefrage setzt man zur Vertiefung einer Antwort ein, man fragt nach dem „Warum“. Selten so direkt, diese Frage ist beispielsweise verpackt in ein „Wie sind Sie dazu/dahin gekommen?“

- Die Suggestivfrage legt dem*der Interviewpartner*in eine Antwort sehr nahe, sie suggeriert sie ihm. Mit dieser Art Fragen sollten Sie vorsichtig umgehen.

- Fragen mit Balkon haben eine „vorgebaute Information“. Sie sparen Zeit und wichtige Informationen kann der*die Interviewer*in hier selbst geben. Hierfür ist eine gründliche Vorbereitung nötig. Für den Einstieg können Sie in dieser Frage den*die Gesprächspartner*invorstellen und dann direkt in die erste Frage übergehen. Doch auch im Verlauf kann es sinnvoll sein, die Hörer*innen über einen Sachverhalt zu unterrichten und im Anschluss die Frage zu formulieren.

- Mehrfachfragen sollte man vermeiden. Sie verwirren den*die Interviewpartner*innen unddie Hörer*innen, und oft behalten auch Sie nicht den Überblick, ob alle Fragen beantwortet wurden.

Tipp:

Notieren Sie sich Ihre Fragen und spielen Sie das Interview vorher gedanklich durch: Auf welche Frage könnte welche Antwort kommen? Wie dann weiterfragen und was, wenn nur eine ausweichende Antwort gegeben wird? Wie das Gespräch beenden?

So durchdenken Sie den Stoff und machen sich mit der Gesprächssituation vertraut. Versuchen Sie, Ihre Fragen nicht abzulesen und flexibel auf die Antworten des*der Interviewten zu reagieren.

Auch hier macht Übung den*die Meister*in!

Wie es die Profis machen, hören Sie zum Beispiel hier:

Interviews vom Deutschlandfunk im Netz zum Nachhören.

Und hören Sie sich gerne die Interviews im Podcast übers Podcasten mit Marcus Tirok an:

- Dos and Don’ts im Podcast-Interview: https://www.audiobeitraege.de/puep_045-dos-and-donts-im-podcast-interview/

- Noch mehr Tipps für ein gutes Interview im Podcast: https://www.audiobeitraege.de/tipps-fuer-interview-im-podcast/

Interviews online führen

Zoom ist spätestens seit der Lockdowns in 2020 vielen bekannt und auch Interviews werden darüber geführt. Doch ist Zoom eben kein Tool, um Audioaufnahmen zu machen, sondern ein Video-Konferenztool. Es ist toll, den*die Gesprächspartner*in auch zu sehen, doch „frisst“ die Übertragung des Bildes auch viel Bandbreite und daher werden die Dateien komprimiert übertragen. Außerdem werden die Frequenzen der Aufnahme beschnitten, alles über 8000 Hz (Hertz) verschwindet, und so geht eine Menge Brillanz und Wärme verloren, denn wir sprechen in der Regel in einem Bereich von 80 Hz bis 12000 Hz. Das Verständnis erleidet zwar keine Einbußen, doch wurde an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg festgestellt, dass besonders Frauenstimmen betroffen sind. Frauenstimmen werden in Video-Konferenzen als weniger ausdrucksstark, kompetent und charismatisch wahrgenommen als Stimmen von Männern.

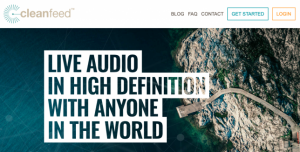

Daher empfehle ich Cleanfeed und riverside.fm für Online-Aufnahmen. Cleanfeed verspricht „High-Definition-Live-Audio in hoher Auflösung mit jedermann in der Welt“. Audio steht hier im Vordergrund und Sie sehen Ihr Gegenüber mit diesem Tool nicht.

Dass Sie sich nicht sehen, kann eine besondere Herausforderung sein. Es ist schwierig sich nicht ins Wort zu fallen, nach Pausen reden häufig beide gleichzeitig weiter und Sie sind ständig verführt, dem*der Interviewpartner*in durch „Hmms“ und Ähnliches zu signalisieren, dass Sie noch anwesend sind. Denn natürlich ist es auch für den*die Gesprächspartner*in komisch, keine Signale zu bekommen, ob das Gesagte angekommen ist und verstanden wurde. Also manchmal schon eine komische Situation! Außerdem ist so eine Frage-Antwort-Geschichte oft sehr persönlich, und eine vertrauensvolle Atmosphäre lässt sich eventuell besser mit Bild herstellen. Dann ist es fast wie bei einem persönlichen Treffen.

Doch die Qualität der Aufnahme liegt bei Cleanfeed im Vordergrund. Die Audios werden als WAV-Datei, also unkomprimiert und nicht datenreduziert, zum Download angeboten.

Sowohl bei Cleanfeed als auch bei Riverside.fm müssen Sie und Ihre Partner*in den Chrome Browser benutzen und es wird empfohlen, dass beide einen Kopfhörer tragen. Um Echos und Rückkopplungen zu vermeiden. (Mehr dazu unter den nächsten beiden Überschriften.

1. Interviews führen mit Cleanfeed (ohne Bild)

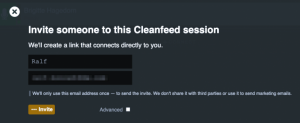

Wichtig! Auch Ihr:e Gesprächspartner:in muss Google Chrome nutzen, um sich mit Ihnen in Cleanfeed verbinden zu können.

Über den Link ist Ihr Gast direkt mit Cleanfeed verbunden.

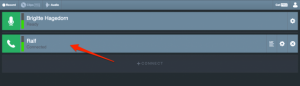

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint in Ihrem Browserfenster ein neues Feld inklusive einer weiteren kleinen Aussteuerungsanzeige auf der linken Seite.

Sie als Interviewer*in legen sich einen kostenlosen Account bei Cleanfeed an. Bereits dafür öffnen Sie Cleanfeed über den Browser Google Chrome.

Um ein Interview zu führen, loggen Sie sich dann – unbedingt immer über Google Chrome – bei Cleanfeed ein. Klicken Sie dazu oben rechts auf Login.

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf den grünen Startbutton.

Sie sehen bereits Ihr „Aufnahmefenster“, und über Connect öffnet sich ein Fenster, in dem Sie noch (!) den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Interviewpartners oder Ihrer Interviewpartnerin eingeben. Mit einem Klick auf Invite wird diese:r dann per E-Mail eingeladen. Außerdem gibt es einen „Sharable Link“. Den können Sie ebenfalls über viele Kanäle teilen und mehrere Personen können ihn nutzen. So könnten Sie beispielsweise mehrere Gesprächspartner:innen mit einer E-Mail einladen. Zukünftig sollen die personalisierten Links abgeschafft oder nur noch im kostenpflichtigen PRO Account möglich sein.

Wichtig! Auch Ihr:e Gesprächspartner:in muss Google Chrome nutzen, um sich mit Ihnen in Cleanfeed verbinden zu können.

Über den Link ist Ihr Gast direkt mit Cleanfeed verbunden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint in Ihrem Browserfenster ein neues Feld inklusive einer weiteren kleinen Aussteuerungsanzeige auf der linken Seite.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint in Ihrem Browserfenster ein neues Feld inklusive einer weiteren kleinen Aussteuerungsanzeige auf der linken Seite.

Gute Aufnahmequalität ohne Bild mit Cleanfeed

Durch die aufgeräumte Oberfläche in Cleanfeed haben Sie einen guten Überblick über die Aussteuerung der Audiosignale. So sehen Sie zum Beispiel auch, wenn der oder die Gesprächspartner:in übersteuert ist. Sie können sie:ihn dann darum bitten, etwas mehr Abstand zum Mikrofon zu halten, das Mikro des Headsets ein wenig mehr Richtung Kinn zu bewegen oder sogar die Audioeinstellungen des Rechners anzupassen.

Um eine gute Aufnahmequalität in der kostenlosen Version zu gewährleisten, ist es notwendig, dass Sie und Ihre Gesprächspartner*innen Kopfhörer tragen.

In der kostenpflichtigen PRO-Version von Cleanfeed können Sie ohne Kopfhörer aufnehmen und einen Modus einstellen, der das berücksichtigt.

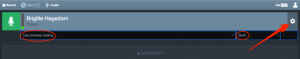

Wenn Sie rechts auf das Einstellungs-Icon klicken, klappt ein Auswahlfenster auf, in dem die Einstellungen des Browsers als aktiviert erscheinen (Use browser setting), und eventuell ist es möglich, hier ein anderes Mikrofon auszuwählen. Sowohl Sie als auch Ihre Interviewparter:innen sehen dieses Fenster.

In der Regel verwendet Chrome die Systemeinstellungen des Rechners, sodass Sie oder Ihr Gast keine Änderungen mehr vornehmen müssen. „Both“ ist ein Hinweis darauf, dass beide einen Kopfhörer tragen müssen. Änderungen können Sie hier nur mit einem PRO-Account vornehmen.

Aufnehmen und herunterladen

Sind Sie und Ihr:e Gesprächspartner:in verbunden und der Pegel bewegt sich etwa in der Mitte der Anzeige (Pegel im roten Bereich bedeutet Übersteuerung), starten Sie die Aufnahme mit einem Klick auf den Button Record oben links.

Wieder öffnet sich ein Fenster. Hier können Sie einen Namen für die Aufnahme vergeben, lassen Sie das Feld „Name the recording“ leer, wird eine Name aus dem Datum gebildet.

In der kostenlosen Cleanfeed-Version werden die Sprecher auf einer Mono-Spur aufgenommen. Es ist leider nicht mehr möglich diese zu teilen, so dass die Sprecher:innen auf zwei Kanäle in einer Stereospur gelegt werden. Nur in der PRO-Version bekommen Sie für jede Stimme eine getrennte Spur, was die Bearbeitung deutlich vereinfacht.

Dann klicken Sie auf den gelben Button „Record“ links oben im Menü.

Ein neues Feld erscheint in Ihrem Browser: Recording. Sie stoppen und pausieren die Aufzeichnung mit einem Klick auf den roten Button des Feldes und klicken dann auf das Downloadzeichen am Ende des Feldes. Hier finden Sie für jeden Gast einen Downloadbutton und können die Dateien dann in Ihrem Audioschnittprogramm importieren und bearbeiten.

2. Interviews führen mit Riverside.fm (mit Bild)

Riverside.fm funktioniert ganz ähnlich wie Cleanfeed, doch es gibt keinen kostenlosen Account. Allerdings können Sie das Tool für 60 Minuten kostenlos testen. Danach können Sie unterschiedliche Pakete, von 7,50 $ pro Monat bis 24 $, wählen.

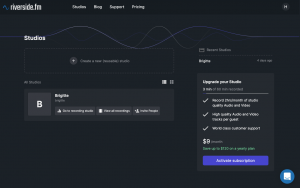

Sie starten mit der Erstellung eines Accounts und richten dann ein Studio ein. Dieses Studio ist „reusable“, Sie können es also für alle Ihre Aufnahmen nutzen.

Mein Studio oben im Screenshot heißt „Brigitte“, und ich kann hier über den Button „Go to recording studio“ mein Studio betreten. Naja, den Vorraum ;-).

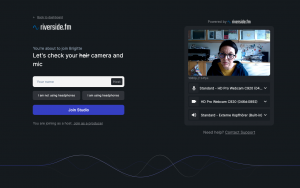

Denn hier muss ich mich zuerst als Host, als Gastgeberin, anmelden und richte das Aufnahmesetting ein.

Links tragen Sie also Ihren Namen neben „Host“ ein und wählen dann aus, ob Sie einen Kopfhörer tragen oder nicht. Rechts unter Ihrem Bild wählen Sie das Mikrofon aus, welches Sie benutzen möchten, und auch die Quelle des ausgehenden Signals. Also im besten Fall Ihre Kopfhörer.

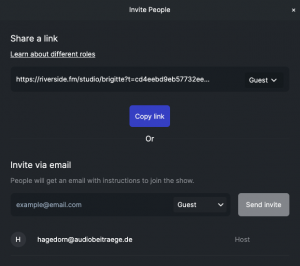

Dann klicken Sie rechts auf den lilafarbenen Button „Join Studio“, am oberen Fensterrand können Sie über „Invite People“ Ihre Gäste einladen. Es öffnet sich ein neues Fenster.

Sie können den Link zu Ihrem Studio kopieren und ihn in einer persönlichen E-Mail oder über das System von Riverside.fm versenden. Diese Mail ist englischsprachig und enthält neben dem Button „Go To Studio“ weitere Infos für den*die Teilnehmer*in. Diese Checkliste für die Aufnahme übertrage ich hier ins Deutsche, Sie können den Text gerne in Ihrer persönliche Mail mit dem Link zu Ihrem Studio versenden:

Checkliste für die Aufnahme

1. Verwenden Sie einen Computer mit einem aktuellen Chrome-Browser.

2. Überprüfen Sie die Stabilität Ihrer Internetverbindung. Ethernet-Kabelverbindungen werden gegenüber WiFi bevorzugt.

3. Verwenden Sie, wenn möglich, ein externes Mikrofon. Auch das Mikrofon in Ihrem Headset ist besser als das interne Mikro Ihres Rechners.

4. Verwenden Sie Kopfhörer/Ohrhörer oder ein Headset, um Echos zu vermeiden und die Audioqualität zu verbessern.

5. Schließen Sie alle anderen Anwendungen, die während der Aufnahme nicht geöffnet sein müssen. Dies verhindert eine Überlastung der CPU. Wichtig: Bitte schließen Sie alle anderen Programme, die versuchen, Ihr Mikrofon/Ihre Kamera zu benutzen.

Und jetzt warten Sie auf Ihren Gast.

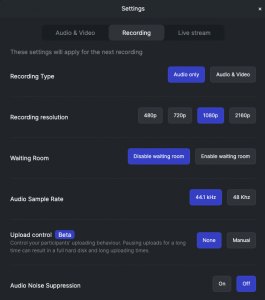

Links unten bei „Settings“ überprüfen Sie die Einstellungen. Unter „Audio & Video“ wird die bereits ausgewählte Hardware angezeigt, Mikro, Kamera und Kopfhörer.

Klicken Sie am oberen Rand des Einstellungsfensters auf „Recording“, haben Sie die Möglichkeit, noch weitere Details zu verändern.

Sie können wählen, dass nur das Audio mitgeschnitten wird, und die Auflösung des Videos verringern. Möglich ist auch, für Ihre Gäste einen Warteraum einzurichten und die Sample Rate der Audioaufnahme zu verändern. Es bietet sich an, die 44,1 kHz beizubehalten, da diese Abtastrate in Deutschland Standard ist.

Der Punkt „Upload control“ hat für unsere Aufnahmesituation keine Relevanz, Sie lassen es auf „None“ und den Punkt „Audio Noise Suppression“, eine Rauschunterdrückung, lassen Sie ebenfalls auf „off“.

Sie sehen, dass Sie mit Riverside.fm auch Livestreams aufzeichnen können, doch für die Aufnahme von Interviews für den Podcast spielt das keine Rolle.

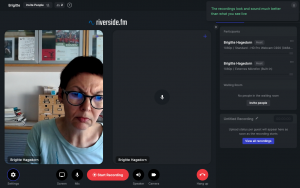

Ist Ihr Gast ebenfalls im Studio, können Sie noch ein wenig sprechen und starten dann die Aufnahme mit einem Klick auf den roten Aufnahmebutton am unteren Bildschirmrand. Es zählt ein Countdown, und am oberen Fensterrand wird für Sie und Ihren*Ihre Interviewpartner*in ein roter Knopf und „Recording“ sichtbar.

Während des Gesprächs haben Sie rechts im Studio-Fenster Ihren und den Aufnahmepegel Ihres Partners oder Ihrer Partnerin im Blick. Achten Sie darauf, dass er nicht zu hoch in den roten Bereich ausschlägt, da die Aufnahme sonst übersteuert ist.

Sie stoppen das Recording mit dem roten Stopp-Button am unteren Fensterrand.

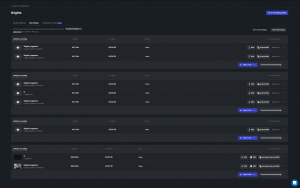

Riverside.fm lädt die Dateien in Ihren Account, das kann einen Moment dauern, und dann sehen Sie rechts den lilafarbenen Button „View all recordings“. Klicken Sie hier, sehen Sie sämtliche Aufnahmen und können sie jeweils als einzelne Dateien herunterladen, als WAV- oder MP4-Datei.

Wählen Sie „Download Internet Recording“, bekommen Sie die gesamt Aufnahme in einer Datei, also in einer Spur, wenn Sie diese beispielsweise mit Audacity öffnen. Daher empfehle ich, die einzelnen WAV-Dateien herunterzuladen. „Synced WAV“ können Sie auch wählen. Diese Dateien können laut Riverside.fm am Anfang etwas Leerraum enthalten, um bei Bedarf einen zeitlichen Abgleich mit anderen lokalen Tracks zu korrigieren. Mir selbst ist bisher allerdings kein Unterschied zwischen den beiden aufgefallen.

Riverside.fm ist eine großartige Alternative zu Zoom, Skype und Co. Es ermöglicht Ihnen, ein Interview von Angesicht zu Angesicht zu führen und dabei in einer sehr guten Audioqualität aufzunehmen.

Die Nullnummer

Einige Podcaster beginnen die Folgen ihres Podcasts mit der Nummer 0 zu zählen. In dieser Folge erzählen sie, wer sie sind und was sie in den kommenden Episoden vorhaben. Vielleicht auch, wer oder was sie zum Start des Podcasts geführt hat und sie berichten über das Warum. – Das ist dann die Nullnummer!

Sie können ebenfalls eine solche Nullnummer produzieren oder direkt mit der in Ihrem Konzept geplanten Folge starten. Auf jeden Fall können Sie mir im Rahmen dieses Selbstlernkurses diese Episode zukommen lassen und bekommen innerhalb von vier Tagen wieder mein Feedback dazu.

Um Ihre Entscheidung – Nullnummer oder nicht – leichter zu treffen, möchte ich Ihnen meine Gedanken dazu mitteilen.

Sind Nullnummern sinnvoll?

Mit einem Podcast bauen Sie bei Ihrer Zielgruppe Vertrauen durch die persönliche Ansprache auf. Das geschieht jedoch nicht in einer Episode, sondern Vertrauen braucht etwas Zeit und wächst in der Regel durch regelmäßiges Zuhören.

Ob man Ihnen regelmäßig zuhört, hängt von verschiedenen Dingen ab. Interessiert mich das Thema? Gefällt mir die Art und Weise, wie es präsentiert wird?

Sie haben im ersten Modul dieses Kurses ein Konzept erarbeitet und ein Ziel für Ihr Projekt Podcast formuliert. Ganz gleich, wie Sie diese Nullnummer gestalten, kommt sie wirklich Ihrem Ziel zugute? Vielleicht denken Sie, Sie müssten Ihren zukünftigen Hörern ja erst einmal allgemeine Grundlagen vermitteln? Das müssen Sie in der Regel nicht! Oder hören Sie sich Podcasts zu einem Thema an, von dem Sie noch nie etwas gehört haben? Podcasts sind ein sehr zielgerichtetes Instrument. Podcast-Hörer stolpern selten über Sendungen, sondern suchen gezielt nach Informationen. Das heißt, Ihre Hörerinnen und Hörer sind nicht ganz unbedarft. Und was sie an Vorwissen brauchen, um Ihren Inhalten folgen zu können, ist eine Frage der Zielgruppe, an die Sie sich wenden.

In jedem Anfang steckt ein Zauber

Um Ihren Podcast in den verschiedenen Podcastverzeichnissen anzumelden, benötigen Sie ein erstes Audio! Und dieses wird dann auch als erste und – am Anfang – einzige Folge dargestellt. Schade, wenn dann jemand in den Podcast reinhört und nur von Ihren Plänen erfährt und sich nicht vom Nutzen Ihres Podcasts überzeugen kann. Ich würde also auf jeden Fall bereits etwas von dem Nutzen, den Sie mit Ihrem Podcast bringen wollen, etwas zeigen!

Außerdem bietet der Start jede Menge Möglichkeiten, um den Podcast zu promoten und die Aufmerksamkeit auf Ihr Podcastblog zu lenken. Denn die zweite Folge ist oft schon keine Nachricht mehr wert – und damit nicht relevant für eine Pressemitteilung. (Dazu erfahren Sie mehr in Modul 5 – Vermarktung.)

Bei Podcasts, die bereits eine längere Karriere hinter sich haben, hört in der Regel niemand als erstes die erste Sendung an, in diesem Fall die „nullte“. Also kann diese auch nur eine Einführung für Hörer sein, die von Anfang an dabei sind. Und wer bereits mehrere Episoden gehört hat, muss Sie nicht mehr kennenlernen und auch nicht wissen, was Sie vorhaben. Sie oder er kennt Sie ja bereits.

Eine Nullnummer ist kein Pilot

Ein Pilot-Projekt zum Beispiel ist ein Projekt, welches eher einem Versuch entspricht. Es spricht nichts dagegen zu versuchen, ob Sie einen Podcast an den Start bringen können. Aber muss er dann veröffentlicht werden?

Und ein großer Teil der Pilot-Filme, mit denen die Akzeptanz beim Publikum getestet werden soll, wird nie gesendet. Und wenn Sie erstmal ausprobieren möchten, ob Sie mit einem Podcast etwas erreichen können und ob das wirklich das richtige Medium für Sie ist, dann wird Ihnen eine Nullnummer keine brauchbaren Ergebnisse liefern.

Ein Podcast funktioniert nur in seiner regelmäßigen Veröffentlichung. Und denken Sie an die Übung zu Audacity und den Text, den Sie dafür aufgenommen haben. „Podcasting ist learning by doing und so nach und nach findet man zum eigenen Stil.“ Und das Feedback Ihrer Hörerinnen und Hörer tragen dazu bei, dass sich Ihr Podcast entwickelt.

Alternative zur Nullnummer oder Trailerfolge

Zeigen Sie Ihren Hörer*innen in der ersten Folge, was Sie zu bieten haben. Sagen Sie am Anfang zwei, drei Sätze zum Start Ihres neuen Podcasts und Ihrem Vorhaben – und gehen Sie gleich darüber hinaus! Verzichten Sie auf die sogenannte Nullnummer. (Mit Nullnummer wird die erste Folge eines Podcasts bezeichnet, die lediglich aus technischen Gründen erstellt wird. Denn für die Anmeldung des Podcasts in unterschiedlichen Podcastverzeichnissen, muss ein erstes Audio veröffentlicht sein.) Doch belassen Sie es nicht bei einer Kurzvorstellung.

Was soll der Nutzen Ihres Podcasts sein? Möchten Sie praktische Tipps geben oder über Hintergründe informieren? Ganz gleich, was es ist, wählen Sie für die erste Folge ein Thema aus, das für viele Menschen Ihrer Zielgruppe relevant ist. Und bereiten Sie es so auf, dass deutlich wird, wie Sie zukünftig Ihre Folgen gestalten wollen. Geben Sie einen Vorgeschmack auf das, was Sie Ihren Hörer*innen zukünftig bieten wollen. Denn wenn jemand schon die erste Folge interessant findet und denkt, dass zukünftige Inhalte ebenfalls relevant für ihn sind, steigt die Chance, einen Hörer, eine Hörerin,zu gewinnen. Man kann einen Podcast auch gleich zu Beginn sehr viel besser weiterempfehlen, wenn er sowohl Inhalt als auch spannende Ausblicke bietet. Und setzen Sie Ihre Ankündigungen auch wirklich um, reden Sie nicht nur darüber!

Und noch mehr steigt die Chance auf interessierte Hörer*innen, wenn Sie einen Cliffhanger einbauen und beispielsweise bereits ankündigen, um was es konkret in der folgenden Episode gehen wird.

Trailer

Manche Hostingservices bieten an, die erste Folge als „Trailer“ zu markieren. Diese Folge steht dann bei Apple Podcasts immer oben und an erster Stelle. Doch nicht alle Verzeichnisse bieten diese besondere Art der Darstellung an, so dass ich diese Möglichkeit nur wohlüberlegt nutzen würde.

Perfektionismus ? Nein danke!

Sie sollten Ihr Konzept gut durchdacht haben und vermutlich wird es etwas länger dauern, bis die erste Sendung steht. Und es kann dann einfach sein, dass trotz Ihrer guten Vorbereitung gerade die ersten Episoden noch nicht so geschmeidig laufen. Sie sind beispielsweise noch nicht so sicher am Mikrofon oder der Audioschnitt ist etwas holprig. Das ist kein Problem. Wir sind keine Profis und haben trotzdem etwas zu sagen.

Für Perfektionismus ist kein Platz, wenn Sie etwas Neues beginnen. Sagen Sie Ihren Hörer*innen doch einfach, dass das die erste Sendung ist und Sie noch etwas Übung brauchen. Dafür hat jede*r Verständnis.

Das Besondere an Podcasts ist, dass durch diese Technologie jede*r zum Sender werden und Botschaften veröffentlichen, Wissen teilen kann. Um die technische Qualität der Sendungen zu verbessern und den eigenen Stil zu finden, haben Sie noch in vielen Folgen Gelegenheit.

Alles was Recht ist

Das Internet hat viele unserer Annahmen über das Teilen, Verbreiten und Kopieren von Inhalten verändert. Verlustfrei und unbegrenzt lassen sich digitale Inhalte kopieren und verbreiten.

Doch nicht alles was möglich ist, ist auch erlaubt. Das ist einerseits schade weil es die Kreativität einschränkt und einen offenen Zugang zu Wissen beispielsweise verhindert. Andererseits ist es gut, dass das Gesetz auch Ihren Podcast schützt. Es entstehen neue Regeln und in Sachen Urheberrecht und Nutzungsrecht wird sich in der Zukunft noch einiges ändern.

Ich möchte Ihnen in diesem Kapitel eine Überblick darüber geben, was (heute) geht und was nicht. Ich denke, es ist überflüssig zu sagen, dass diese Informationen keine Rechtsberatung darstellen.

Telemediengesetz

Podcasts sind „an die Allgemeinheit gerichtete Informations und Kommunikationsdienste in Text, Ton oder Bild“ und fallen daher unter das Telemediengesetz . Dieses Gesetz enthält unter anderem Regelungen über Ihre „Pflichten und Rechte“ als Podcaster*innen.

Die Impressumspflicht besagt, dass Sie als Anbieter*in zu erkennen sein müssen. Das heißt, Name und Anschrift (evtl. Steuer ID) sind zu nennen, und zwar auf der zu dem Podcast gehörenden Webseite. Auch in den so genannten ID3-Tags sollte der Absender als Hinweis auf Ihre URL erkennbar sein oder Sie sprechen diese Info in jeder Episode auf.

Das Trennungsgebot schreibt vor, dass Sie Inhalt und Werbung deutlich erkennbar voneinander trennen müssen. Dies gilt sowohl für die Audiodatei, hier können Sie die Werbung als solche ansagen und zum Beispiel mit einem Tonsignal markieren, als auch für Ihre Webseite.

Unter die Presserechtliche Sorgfaltspflicht fallen die journalistische Wahrheitspflicht, die das ernsthafte Bemühen um Wahrheit und um sorgfältige Recherche fordert sowie das Gebot der journalistischen Fairness. Also zum Beispiel dürfen Ihre Darstellungen nicht einseitig sein und Sie haben die Pflicht – wenn nötig – zur Gegendarstellung. Außerdem sollen persönlicher Kommentar und Bericht voneinander getrennt werden.

Wettbewerbsrecht

Das UWG, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, will die Fairness im Geschäftsgeschehen schützen. Es schützt Unternehmen beispielsweise davor, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen von der Konkurrenz schlecht gemacht werden. Und es schützt auch Verbraucher. Diese unter anderem vor zu viel unerwünschter Werbung.

Persönlichkeitsrecht

Die Persönlichkeitsrechte sind aus dem deutschen Grundgesetz abgeleitet und schützen jeden Einzelnen in seiner persönlichen Entfaltung.

Es umfasst das Recht am eigenen Wort: Das bedeutet für Sie als Podcaster*in, dass Sie von Ihrem*Ihrer Interviewpartner*in immer das Einverständnis haben müssen »sein/ihr Wort« in Ihrem Podcast zu veröffentlichen.

Wenn Sie einen Termin haben und vorher sagen, wofür das Interview ist, können Sie das Einverständnis voraus setzen. Doch wenn Sie das Interview bearbeiten und die Bearbeitung geht deutlich über das Entfernen von Versprechern, Pausen und „äähs“ hinaus, sollten Sie dies mit Ihrem*Ihrer Interviewpartner*in noch mal besprechen.

Auch können Sie ein einmal geführtes Interview nicht für andere Zwecke als den abgesprochenen mehrfach verwerten. Dafür benötigen Sie dann jeweils wieder das Einverständnis Ihres Interviewpartner beziehungsweise Ihrer*Ihrem Interviewpartner*in.

Das Recht am eigenen Bild ist dem am eigenen Wort ähnlich und besagt, dass eine Veröffentlichung ohne die Einwilligung der*des Abgebildeten nicht zulässig ist.

Da Personen an ihrem gesprochenen Wort nicht so leicht zu erkennen sind, wie auf einem Foto, ist uns das Recht am eigenen Bild sehr viel geläufiger.

Das Namensrecht schützt Namen vor unrechtmäßiger Benutzung. So dürfen Sie beispielsweise Ihren Podcast nicht „Miele“-Podcast nennen, denn dieses Recht gilt nicht nur für natürliche Personen, sondern auch für juristische, also für Wirtschaftsunternehmen.

Der Ehrschutz schütz die persönliche Ehre vor Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede.

Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte sollte selbstverständlich sein. Doch manchmal bedenkt man nicht alle Seiten und so kommt es leicht zu Verletzungen dieser Rechte. Auch der Satz »was sollten die denn dagegen haben, das ist doch gute Werbung« ist kein Argument für die Verbreitung und Nutzung fremder Inhalte.

Vergessen Sie nicht, dass Sie sich mit Ihrem Podcast an die Öffentlichkeit wenden.

Das Telemediengesetz soll ab Mai 2018 durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) teilweise ersetzt oder ergänzt werden. Bleiben Sie also auch hier auf dem Laufenden.

Urheberrecht

Das Urheberrecht schützt die „Urheber*innen von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst“. Es tritt – in Deutschland – automatisch in Kraft, wenn ein solches Werk durch eigene geistige Leistung geschaffen wurde. Dabei kommt es nicht auf den Umfang des Werkes an, der*die Urheber*in eines 500 Seiten Romans ist genauso geschützt, wie der*die eines fünf minütigen Podcasts. Das Urheberrecht ist für Podcaster*innen in doppelter Hinsicht relevant: Es dient auf der einen Seite zu ihrem Schutz, auf der anderen Seite schützt es natürlich auch die Werke anderer, was wiederum für die*den Podcaster*in die Verwendung von Musik in ihrer*seiner Sendung „erschwert“.

Man unterscheidet die persönlichkeitsrechtlichen und die verwertungsrechtlichen Aspekte des Urheberrechts:

Verwertungsrechte: Sie sorgen dafür, dass die*der Urheber*in selbst entscheiden kann, was mit ihrem*seinem Werk passiert. Das heißt, zur Nutzung eines Werks, bei Podcast ist das meistens ein Musikwerk, brauchen Sie das Nutzungsrecht, die Erlaubnis des Urhebers. Das gilt auch für die Bearbeitung oder Umgestaltung von Tonaufnahmen oder Texten.

Urheberpersönlichkeitsrecht: Dieses bleibt immer beim Urheber und verpflichtet den Nutzer zur Nennung der Quelle, also des Urhebers. Es sichert ihn außerdem vor der Entstellung seines Werkes. Auf Grund dieses Rechtes kann er erteilte Nutzungsrechte auch widerrufen.

Doch natürlich gibt es auch im Urheberrecht Ausnahmen: Das ist zum Beispiel die Vervielfältigung von Texten oder Musikstücken zur privaten Nutzung. Eine weitere wichtige Ausnahme, eine Urheberrechtsschranke, gilt für das Zitieren. Sie dürfen alles zitieren, wenn Sie dadurch ein eigenes Werk schaffen und sich inhaltlich mit dem Zitierten auseinandersetzten. Außerdem muss die Quelle des Zitats angegeben werden.

Lassen Sie sich nicht von den rechtlichen Aspekten des Podcastings abschrecken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie etwas „dürfen“, fragen Sie lieber einmal zu viel nach.

Verwertungsgesellschaften

Verwertungsgesellschaften und die Creative-CommonsLizenzen regeln die Nutzung von geschützten Werken. Und das tun sie auf sehr unterschiedliche Art und Weise.

Verwertungsgesellschaften schließen mit dem Urheber einen so genannten Wahrnehmungsvertrag und nehmen die Interessen der Künstler*innen und Autor*innen wahr. Diese Gesellschaften nehmen Gelder ein (zum Beispiel ist im Kaufpreis eines Videorecorders oder einer leeren CD dafür eine Gebühr enthalten), die für Zweitnutzungen fällig werden, und schütten diese wieder an die Urheber*innen aus.

GEMA

Die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte, ist eine von insgesamt neun Verwertungsgesellschaften. Sie nimmt die Zweitnutzungsrechte der Musiker*innen wahr.

In der Schweiz tut dies die SUISA und in Österreich die AKM.

Das bedeutet, wenn Sie ein Musikstück in Ihrem Podcast nutzen möchten, stellt sich als erstes die Frage, ob der Künstler bei der GEMA gemeldet ist. Ist er das, können Sie dort eine Podcasting-Lizenz erwerben.

Auf den Seiten der GEMA finden Sie einen Lizenzshop auf dem Sie Lizenzen für die Nutzung von Musik im Internet erhalten können.

C3S – Cultural Commons Collecting Society

Für viele Urheberinnen und Urheber ist das Modell der GEMA nicht mehr zeitgemäß. So entsteht eine Alternative zur GEMA, die C3S, die Cultural Commons Collecting Society. Sie ist eine europäische Genossenschaft, und bedarf noch der finanziellen und tatkräftigen Unterstützung.

Sie richtet sich an Musiker und Musikerinnen, die ebenfalls Umsätze mit ihren Werken erzielen möchten, jedoch den Weg über traditionelle Verwertungsgesellschaften nicht gehen wollen.

Die C3S will mit Ihrem Angebot einen neuen, internationalen und vorwiegend am „Online-Segment orientierten Markt“ öffnen.

Langfristig ist das Ziel der C3S, Niederlassungen in allen europäischen Ländern anzubieten und ein einheitliches Lizensierungsmodell einzurichten.

Außerdem will man hier Nutzung von Werken zu nichtkommerziellen Zwecken unterstützen.

Um eine Verzerrung der Diskussion der Mitgliederschaft durch unterschiedliche Interessen zu vermeiden, ist eine Mitgliedschaft in der C3S nur Urheber*innen möglich. Offen sind sie auch für Komponist*innen, semiprofessionelle Musiker*innen und der kreative Umgang mit Musik soll gefördert werden.

Creative Commons

Creative Commons (etwa: gestalterisches Gemeingut) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die ebenfalls einen Ausgleich zwischen den Interessen der Urheber*innen und der Nutzer*innen beabsichtigt. Sie stellt Autoren, Künstlern und Wissenschaftlern Mittel zur Verfügung, ihre Werke unter selbst bestimmte Nutzungsrechte, so genannte CreativeCommons-Lizenzen (CC-Lizenz), zu stellen. Der*die Urheber*in kann so die Nutzung seiner*ihrer Werke selbst bestimmen. Er oder sie kann zum Beispiel die Vervielfältigung und Verbreitung seines Werks allen Nutzern erlauben, wenn diese den*die Urheber*in benennen. Oder er*sie kann die gewerbliche Nutzung untersagen oder nur die Bearbeitung ausschließen.

Gegründet wurde die Creative Commons Initiative 2001 in den USA. 2008 waren etwa 130 Millionen Arbeiten unter verschiedenen CC-Lizenzen veröffentlicht und auf der Fotoplattform Flickr gab es 2011 über 200 Millionen Fotos die unter einer CC-Lizenz standen. Und auch das was häufig unter dem Namen „Podsafe Music“ fällt, wird ebenfalls unter solchen Lizenzen angeboten.

Da es weltweit kein einheitliches Urheberrecht gibt, sind viele Lizenzen an bestimmte Rechtssysteme angepasst. Sogenannte „portierte Lizenzen“.

Im Rahmen unterschiedlicher Projekte nutzen auch Medienanstalten CC-Lizenzen. So wird beispielsweise Musik genutzt die unter CC-Lizenzen stehen oder ausgewählten Beiträge werden unter einer CC-Lizenz veröffentlicht.

Wenn Sie mögen, können Sie Ihren Podcast ebenfalls unter einer CC-Lizenz veröffentlichen. Mit wenigen Klicks lässt sich auf den Seiten der Creative Commons eine Wunschlizenz auswählen. Mehr dazu finden Sie im Modul 4.

Musiknutzung im Podcast

Leider ist es nicht so einfach, Musik für das eigene Podcastprojekt zu finden, da gute Portale in der Vergangenheit ihre Pforten wieder geschlossen haben. MacNutzer*innnen stehen viele Sounds im Rahmen des Programms Garageband zur Verfügung. YouTube bietet ebenfalls freie Musik an, doch hier ist es wichtig (wie grundsätzlich, wenn Sie etwas im Netz herunterladen) genau zu lesen, welche Rechte Ihnen übertragen werden.

Jamendo

Jamendo ist eine Plattform, auf der Künstler Musik unter den bereits genannten CC-Lizenzen anbieten. Das ist „freie Musik“, da keine Verwertungsgesellschaft eingebunden ist. Doch frei bedeutet nicht unbedingt kostenlos. Sie können hier kostenlos Musik hören, Playlisten erstellen und für diese Zwecke auch herunterladen.

Einige Künstler erlauben auch, dass Ihre Musik für private Multimedia-Projekte genutzt werden kann und geben dafür genau an, was geht und was nicht geht. Für die Nutzung einer Musik in Ihrem Podcast der einen kommerziellen Hintergrund hat, benötigen Sie eine kostenpflichtige Lizenz.

Ein Podcast gilt als ein Projekt mit allen Episoden! Achten Sie bei anderen Anbietern darauf, da das nicht immer so ist. In manchen Fällen wir jede Episode als ein Projekt gesehen.

Cayzland

Auf Cayzland (ehemals Cayzland Music) finden Sie Musikstücke, Jingles, Geräusche und Loops. Die Suche wird Ihnen auf dem Musikportal durch die Unterteilung in Genres, Themen, Stimmungen und Geschwindigkeiten erleichtert. Ein charmantes Portal für Gema-freie Musik mit bezahlbaren Lizenzen!

Die Lizenz „Professional“ ist ab sofort (September 2019) nicht mehr projektabhängig und preiswerter ist sie ebenfalls geworden. Die Lizenz für die Nutzung eines Titels gilt also jetzt für beliebig viele Projekte. Sie zahlen dafür einmalig nur noch 45 Euro. Sie können den Titel unbegrenzt gewerblich nutzen, also auch für mehrere Podcasts, doch nur für eigene Projekte. Die Nutzung einer Lizenz für verschiedene Lizenznehmer/Endkunden ist nicht gestattet. Ausgenommen ist außerdem die Nutzung für Werbefilme.

Hier finden Sie das neue Preis- und Lizenzmodell von Cayzland.

Klangarchiv

Auch auf Klangarchiv finden Sie gemafreie Musik. Die Lizenzen sind immer kostenpflichtig, auch für private Projekte. Ein Podcast wird hier ebenfalls als ein Projekt anerkannt und sie müssen nicht für jede Episode eine neue Lizenz erwerben.

Weitere Soundquellen

Auch Bild- und Medienagenturen wie ClipDealer oder Getty Images bieten Sounds und Geräusche an. Und weitere 9 Plattformen finden Sie im Netz. Doch beachten Sie immer, welche Rechte Ihnen eingeräumt werden.

Auf Soundtaxi beispielsweise finden Sie gemafreie Musik neben Titeln, die bei einer Verwertungsgesellschaft registeriert sind. Hier gilt eine Podcast-Lizenz jeweils pro Podcast einschließlich aller Episoden.

Auch YouTube bietet eine Audio-Bibliothek an, von der Sie Musik sogar kostenlos herunterladen und nutzen können. In den Nutzungsbedingungen heißt es: »Musik aus dieser Bibliothek ist ausschließlich für die Nutzung in deinen Videos und anderen von dir erstellten Inhalten bestimmt.« Prüfen Sie immer die jeweiligen Angaben zu den einzelnen Titel und halten Sie die natürlich auch ein. Einige Titel sind auch für bestimmte Länder gesperrt oder stehen unter einer CCLizenz.

Die Jingles und Sounds, die Ihnen von Apple in GarageBand angeboten werden, dürfen Sie ebenfalls für Ihr Podcast Projekt nutzen.

Tipp

Geräusche müssen Sie ebenfalls meistens kaufen und die Qualität ist häufig, außer bei Stock-Archiven, nicht besonders gut. Vielleicht haben Sie Lust Ihr eigenes kleines Geräuscharchiv zusammenzustellen. Ziehen Sie einfach mal los mit Mikro und Aufnahmegerät. Das macht Spaß und Sie werden sich wundern, was man so alles hört.

Ergänzendes zum Hören aus dem Podcast übers Podcasten